Um aus der Krise zu finden, bricht Martin Zinggl ins Unbekannte auf: zu Fuß entlang des Sultans Trails von Wien nach Istanbul. Acht Länder, 2.400 Kilometer, unzählige Grenzen, sichtbare und unsichtbare. In seinem Buch bringt er das Erlebte zu Papier – nahbar, echt und mit einem Augenzwinkern.

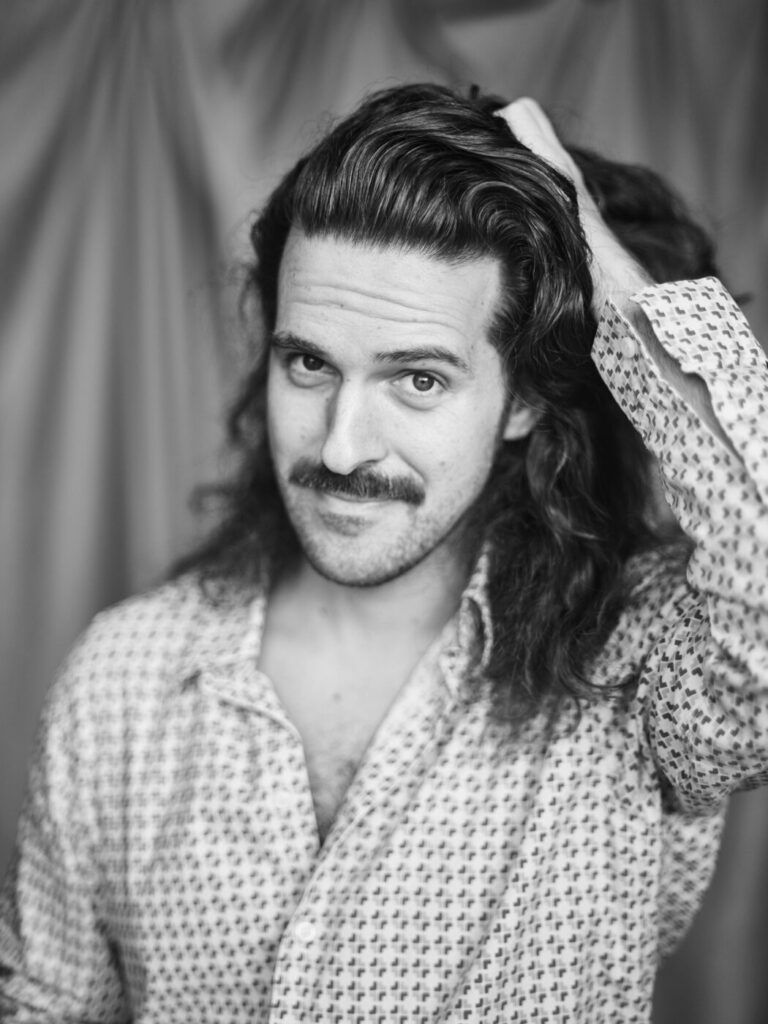

Martin Zinggl

1983 in Wien geboren, reist als Reporter, Fotograf und Filmemacher durch die Welt. Mit 24 Jahren forschte der Ethnologe auf einer abgelegenen Pazifikinsel und entdeckte dort seine Leidenschaft fürs Schreiben. Für „Ärzte ohne Grenzen“ besuchte er diverse Krisengebiete, von denen er berichtete. Seine mehrfach ausgezeichneten Reportagen erscheinen in GEO, Spiegel Online und Al Jazeera. Er veröffentlichte mehrere Bücher, darunter „Warum nicht Mariazell?“ und „Lesereise Nepal“. Wenn er nicht unterwegs ist, lebt der Autor in Wien.

Lebensart im Norden: Lieber Martin, was hat dich dazu inspiriert, den doch recht unbekannten Sultans Trail zu wandern?

Martin Zinggl: Es war nicht geplant, sondern reiner Zufall. Wie auch meine Gesichtslähmung, die in mir eine kleine Lebenskrise ausgelöst hat. Zumindest hat sie mich zum Umdenken gebracht, dass ich irgendwas anders machen sollte in meinem Leben. Ich habe dann die Reißleine gezogen und entschieden: Ich muss gehen, ich muss raus, zur Ruhe zu kommen, weil in Bewegung zu sein etwas ist, was mich seit jeher erdet. So habe ich mich nach Weitwanderrouten umgesehen. Vor allem nach Alternativen zum Jakobsweg, weil dieser sogenannte Pilgerweg mir etwas überlaufen und zu kommerzialisiert erschien. Ich wollte außerdem nicht irgendwo hinfliegen, um dann irgendwo zu gehen, sondern ich wollte einfach die Tür hinter mir ins Schloss fallen hören und losmarschieren. So habe ich durch Zufall den Sultansweg entdeckt, von dem ich zuvor auch noch nie gehört hatte.

Wieso hast du dich dazu entschlossen, ein Buch darüber zu schreiben?

Es ist ja immer schön, eine Reise zu verschriftlichen, ein Buch über Erlebtes zu schreiben. Das ist nicht nur eine Möglichkeit, andere an der Reise teilhaben zu lassen, sondern auch eine Form der Seelenreinigung. Und man spart sich da echt teure Psychotherapie (lacht).

Wie hast du den Schreibprozess für „Das ist kein Spaziergang: Auf dem Sultans Trail zu Fuß von Wien nach Istanbul“ gestaltet?

Ich habe lang gewartet, bis ich den Vertrag mit dem Verlag unterschrieben habe, und habe bis zuletzt damit gehadert. Weil ich nicht losgegangen bin, ein Buch zu schreiben, sondern um abzuschalten und zu regenerieren. Ich wusste auch aus der Erfahrung: Wenn ich jetzt ein Buch schreibe, ende ich wieder im gleichen Hamsterrad: Arbeit, Stress, wenig Bewegung, ungesund leben. Eigentlich genauso, wie vor der Reise. Und genauso war es auch. Um halb vier in der Nacht aufstehen, weil man nicht mehr schlafen kann, weil einen die Gedanken an das Buch so sehr quälen. War das der richtige Satz, habe ich da das richtige Wort gewählt? Im Vergleich zum Schreibprozess war der Sultans Trail dann doch ein Spaziergang.

Hast du unterwegs Notizen gemacht oder alles im Nachhinein verarbeitet?

Ich bin losgezogen, mit der Absicht, ein Tagebuch zu führen. Aber für mich, nicht, um es zu publizieren. Als ich mir das Tagebuch nach der Reise angesehen habe, musste ich feststellen, dass die meisten Seiten leer geblieben sind. Ich habe aber unterwegs fotografiert und gefilmt, um den Marsch zu dokumentieren. Und ich habe Sprachaufnahmen gemacht. Wenn man so lange alleine unterwegs ist, hat man endlos viel Zeit, sich Gedanken zu machen um Gott und die Welt, und niemanden, mit dem man diese Gedanken teilen kann. Also habe ich in mein Aufnahmegerät gesprochen und rund 250 Stunden Sprachmemos zusammenbekommen. Die durchzuackern war zwar unglaublich mühsam, aber so hatte ich eine gute Basis an Eindrücken, Begegnungen, Zitaten, Beschreibungen und Gefühlszuständen, was mir die Schreibarbeit erleichtert hat.

Was hoffst du, dass die Leser*innen aus deinem Buch mitnehmen?

Man wünscht sich natürlich vieles. Ich glaube, für mich wäre es das Schönste, wenn ich ein paar Leuten, die das gelesen haben, diese eine Region näherbringen kann, die für viele immer noch als weißer Fleck auf der Landkarte gilt. Dass der Osten, der Balkan, der Südosten Europas, zwar ein herausforderndes, aber ungemein spannendes Gebiet ist, mit einer unglaublichen Geschichte, die den Rest Europas betrifft, mit wunderschöner Natur und mit liebevollen Menschen. Persönlich kann man aus meinem Buch mitnehmen, dass Aufgeben keine Option ist und Freundschaft einen unbegrenzten Wert hat.

Wie unterscheidet sich diese Weitwanderung von deinen früheren Reisen?

Ich glaube, in jederlei Hinsicht. In der Regel steige ich in ein Flugzeug. Da steigst du ein, Stunden später steigst du irgendwo anders aus und nimmst überhaupt nicht wahr, wie sich Land und Leute verändert haben unterwegs. Und jetzt habe ich die eigenen Beine als Transportmittel gewählt. Du nimmst plötzlich ganz bewusst wahr, wie sich um dich herum Dinge verändern. Die Menschen, die Sprache, die Kultur, das Essen, die Musik, die Gerüche. Das ist sicher der größte Unterschied zu meinen anderen Reisen. Aber auch das Alleinesein. Während des Gehens begegnest du fast keiner Menschenseele. Du stellst dir dann natürlich Fragen, um die Hürden des Alltags zu meistern. Wie durchquere ich einen Fluss? Durchquere ich ihn überhaupt? Oder gehe ich lieber einen Umweg, um nichts zu riskieren? Wo finde ich Unterschlupf? Wo finde ich Essen? Wo finde ich Wasser? Bei dieser Art des Reisens reduzierst du dich sehr stark runter auf dich selbst.

Was war die größte Herausforderung, der du dich auf der Wanderung stellen musstest?

Jedes Land hat seine eigenen Herausforderungen. In Österreich war es die soziale Einsamkeit. In der Slowakei die zugewachsenen Feldwege, in Ungarn diese ewig langen Geraden. In Serbien hatte ich extrem viel mit Hunden zu tun. In Bulgarien mit der Hitze. Und als ich dann die Türkei erreicht habe, war ich mit den Kräften schon so am Ende, da kam dann alles zusammen, sodass jeder Tag eine große Herausforderung war. Gerade zu Beginn war der Kopf extrem stark und der Körper schwach. Nach einigen Wochen war der Körper stark und der Kopf hat zu schwächeln begonnen wegen der Monotonie, wegen der Redundanz. Gegen Ende haben mich Kopf und Geist abwechselnd oder im Duett im Stich gelassen. Auf meiner letzten Etappe, dem Dreiländereck von Bulgarien, Griechenland und Türkei, da gab es keine Übernachtungsmöglichkeiten. Das heißt, dann musst du durchgehen – ein langes Stück. Und mit lange meine ich mehr als einen Marathon. Am nächsten Tag bin ich aufgewacht und konnte mich kaum bewegen. Ich hatte Fieber, Schweißausbrüche, Schüttelfrost und alle möglichen körperlichen Zustände. Alles hat versagt. Ich bin zu einer Physiotherapeutin gelaufen, die versucht hat, mich wieder zurechtzurücken. Sie sagte, ich muss dringend Pause machen. Aber ich wusste, ich habe noch zehn, zwölf Tage vor mir. So kurz vor Schluss war mir klar: Ich werde nicht eine Woche ruhen, sondern ich will das Ding fertig machen.

„Gegen Ende haben mich Kopf und Geist abwechselnd oder im Duett im Stich gelassen.“

Martin Zinggl

Gab es eine besondere Begegnung mit einer Person, die dir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist?

Oh, da gibt es viele. Da gibt es sehr viele. Darum habe ich das Buch auch geschrieben. Es gibt eine, an die ich oft und gern zurückdenke. Ich bin auch nach wie vor in Kontakt mit diesem Menschen. Das ist die Begegnung mit Kruno, einem kroatischen Kriegsveteranen, der in Ilok lebt. Und dieser Kruno hat mir die Tür zu seinem Haus geöffnet, obwohl er mich nicht kannte, einfach weil er eine gute Seele ist. Er ist auch ein vom Leben Gebeutelter, der mit 21 Jahren eingezogen wurde und an der Front gekämpft hat. Dieser Mann ist ein lebendes Beispiel dafür, was Menschen alles aushalten können. Ihm habe ich, so wie allen anderen auf meiner Reise, die Frage gestellt, was uns Menschen entlang dieser Strecke verbindet. Seine Antwort hat mich wirklich berührt, vielleicht auch in der Einfachheit, wie er es ausgedrückt hat. Er hat gesagt: „Das ist einfach! Wir lieben es alle, zu essen, zu trinken und zu lachen.“

Auf deiner Reise hast du acht Länder und unzählige Grenzen passiert. Du sprichst dabei nicht nur von sichtbaren, sondern auch von unsichtbaren Grenzen. Was genau meinst du damit?

Man könnte es auch als innere Grenzen beschreiben. Grenzen, von denen ich bis dato nichts wusste. Sowohl im Positiven als auch im Negativen. Ich habe gelernt, dass ich ein ängstlicher Mensch bin, dass ich zerbrechlich bin. Ich habe erfahren, dass ich Dinge meistern kann, von denen mir nicht klar war, dass ich sie meistern kann, etwa ohne einen Bissen im Magen einen Marathon durch die Hitze marschieren zu können. Das sind diese unsichtbaren Grenzen, von denen ich gesprochen habe.

„Ich habe gelernt, dass ich ein ängstlicher Mensch bin, dass ich zerbrechlich bin. Ich habe erfahren, dass ich Dinge meistern kann, von denen mir nicht klar war, dass ich sie meistern kann.“

Martin Zinggl

Inwiefern hat diese Reise deine Sicht auf das Konzept von „Grenzen“ verändert?

Da reden wir jetzt eher von den Sichtbaren. Verändert würde ich nicht sagen, sondern vielmehr bestätigt und verfestigt. Physische Grenzen üben seit jeher eine Faszination auf mich aus. Für mich sind das spannende Gebiete, die stets etwas Mysteriöses oder Geheimnisvolles, ja nahezu Verbotenes haben, und all das macht sie irgendwie so reizvoll. Und eine Grenze zu überqueren hat ja im symbolischen Bild tatsächlich auch etwas davon, eine Hürde zu nehmen, ein Ziel geschafft zu haben, etwas Neues zu betreten und Altes hinter sich zu lassen. So war das eben auch auf dieser Reise, auf der ich an richtig harte physische Grenzen gestoßen bin, nämlich die EU-Außengrenzen. Dabei habe ich am eigenen Leib zu spüren bekommen, was es bedeutet, wenn man der Willkür vom Grenzschutz ausgeliefert ist. Wenn auf einmal ein Zaun dasteht, der unüberwindbar erscheint, oder wenn man fünf Schritte entfernt vom türkischen Balken an der türkischen Grenze steht, der letzten Grenze meiner Reise, und kein Durchkommen ist, weil der Grenzbeamte beinhart sagt: „Nein!“, und dich zurückschickt nach Griechenland.

Gibt es Veränderungen in deinem Lebensstil oder deiner Denkweise, die direkt auf diese Wanderung zurückzuführen sind?

Ihr würdet jetzt wahrscheinlich gerne hören, dass ich ein neuer, besserer, anderer Mensch geworden bin. Das wäre total übertrieben und gelogen. Ich bin, wie du sagst, tatsächlich viel zu schnell wieder an den Schreibtisch gefesselt gewesen und habe das Gehen vermisst. Vermisse es noch immer. Ich bin, glaube ich, jetzt mehr draußen als davor. Ich gehe regelmäßiger spazieren, wandern. Ich halte Augen und Ohren offen, wenn ich irgendwas von einem neuen Weitwanderweg höre, der irgendwie interessant klingt, und plane schon für die Zukunft. Aber was dieser Trail mir letztlich wirklich bedeutet hat und ob und wie mich dieser Fußmarsch verändert hat, liegt tatsächlich noch im Dunkeln.

Was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der eine ähnliche Reise unternehmen möchte?

Einfach machen! Nicht zurückschrecken vor der Hürde oder dem Abenteuer, egal wie groß oder unüberwindbar es erscheinen mag. Was man dann noch machen sollte, ist, beim Packen aufzupassen. Weniger ist mehr. Und nicht am Equipment sparen. Gute Schuhe, guter Regenschutz, das ist echt essenziell. Ich bin ja einfach losmarschiert, ohne Vorbereitung. Es wäre vermutlich klug gewesen, wenn ich mich irgendwie darauf vorbereitet hätte oder wenn ich ein bisschen trainiert hätte (lacht).

Das Interview führte Maya Schukies

Martin Zinggl: Das ist kein Spaziergang. Auf dem Sultans Trail zu Fuß von Wien nach Istanbul. Knesebeck Verlag, 288 Seiten, 22 Euro

Fotos: Julia Koch (2) / Martin Zinggl (3)